ExFact VR 2.1でボイド解析後のボリュームデータをSTL出力

ポリゴン化が難しい3D画像データを、上手く処理してSTLファイルを出力する、ボイド解析後のボリュームデータ使った方法をご紹介します。

- エッジ検出と大津アルゴリズムによる閾値自動算出

- 周囲塗りつぶし前処理

- そのまま出力と、周囲塗りつぶし後出力のSTLデータ比較

- ポリゴン化が難しい3D画像データの解決法

- ボイド解析後のボリュームデータを再読込

- 読込ダイアログ

- 8bit/16bitでの読込

- データ読込とLUT設定

- ボイド解析後のボリュームデータで閾値設定

- ボイド解析後のボリュームデータをSTL出力

- 資料請求/お問合せ/お見積りはこちら

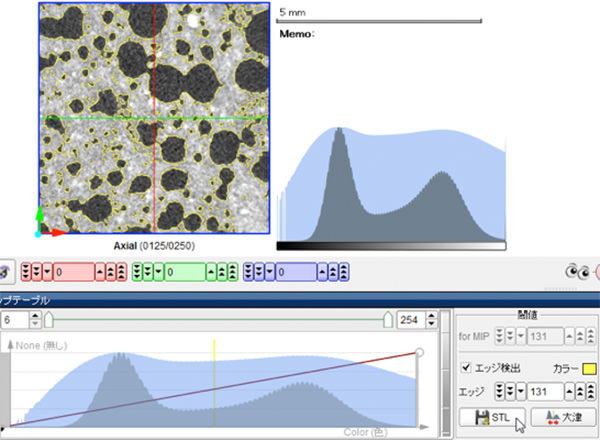

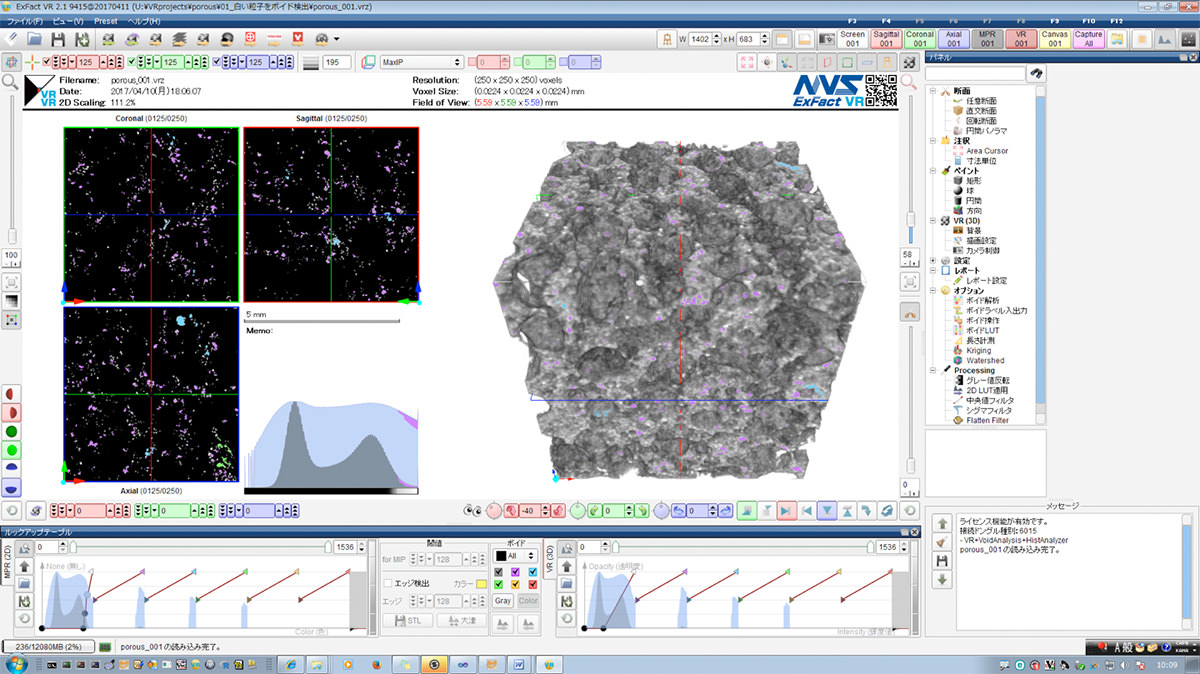

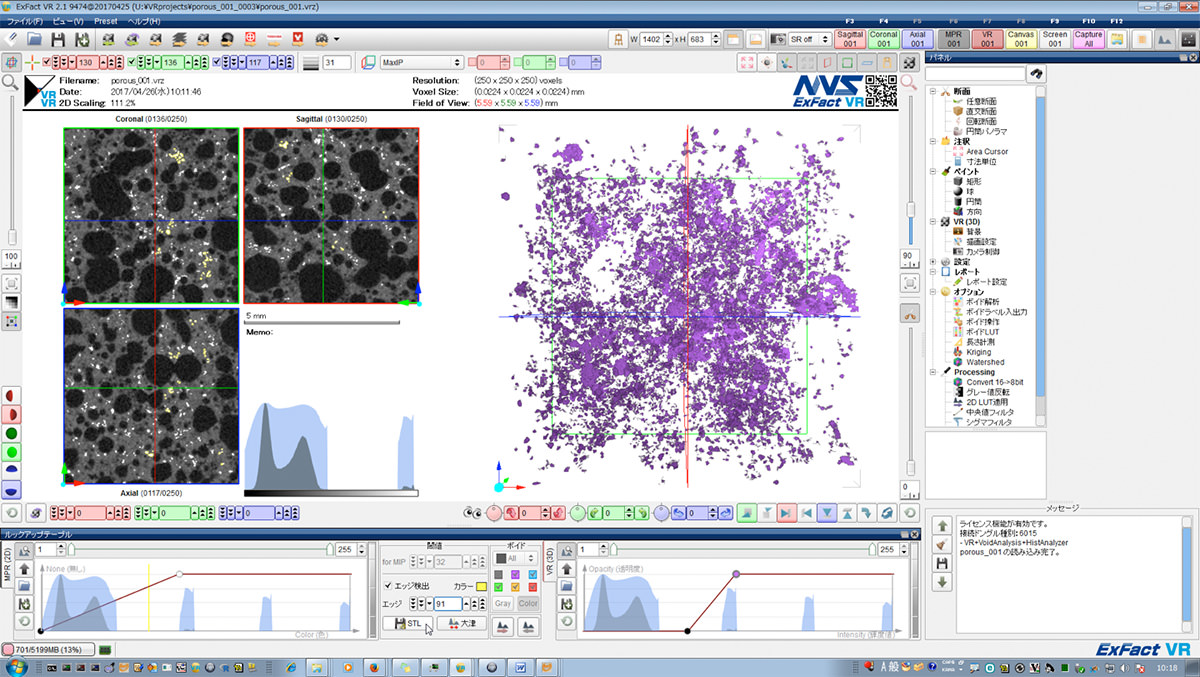

1.エッジ検出と大津アルゴリズムによる閾値自動算出

3D画像に閾値を設定し、認識した等値面(isosurface)をポリゴン化して、STL出力します。

中央下部「エッジ検出」をチェックすると、2D LUTに閾値の黄色い縦ラインが表示されます。

MPR画像上のエッジは、等値面を意味します。大津アルゴリズムで閾値が決定し、ふた山のヒストグラムの場合、空隙とマテリアルが上手く分離する、閾値が自動算出されます。

「STLボタン」をクリックすると、STL(例:porous_001.stl)が出力されます。

2.周囲塗りつぶし前処理

1のデータで3D画像の関心領域を指定後、読み込んだため端が切れています。

これで出力すると、三角形が作られないので、前処理を行い出力します。

下記手順の前処理で、3D画像の1px内側を塗りつぶします。

- Area CursorをOn

- パネル→Area Cursorで最大領域から2px小さい領域を指定

- パネル→ペイント→短形で外側を0で塗りつぶし

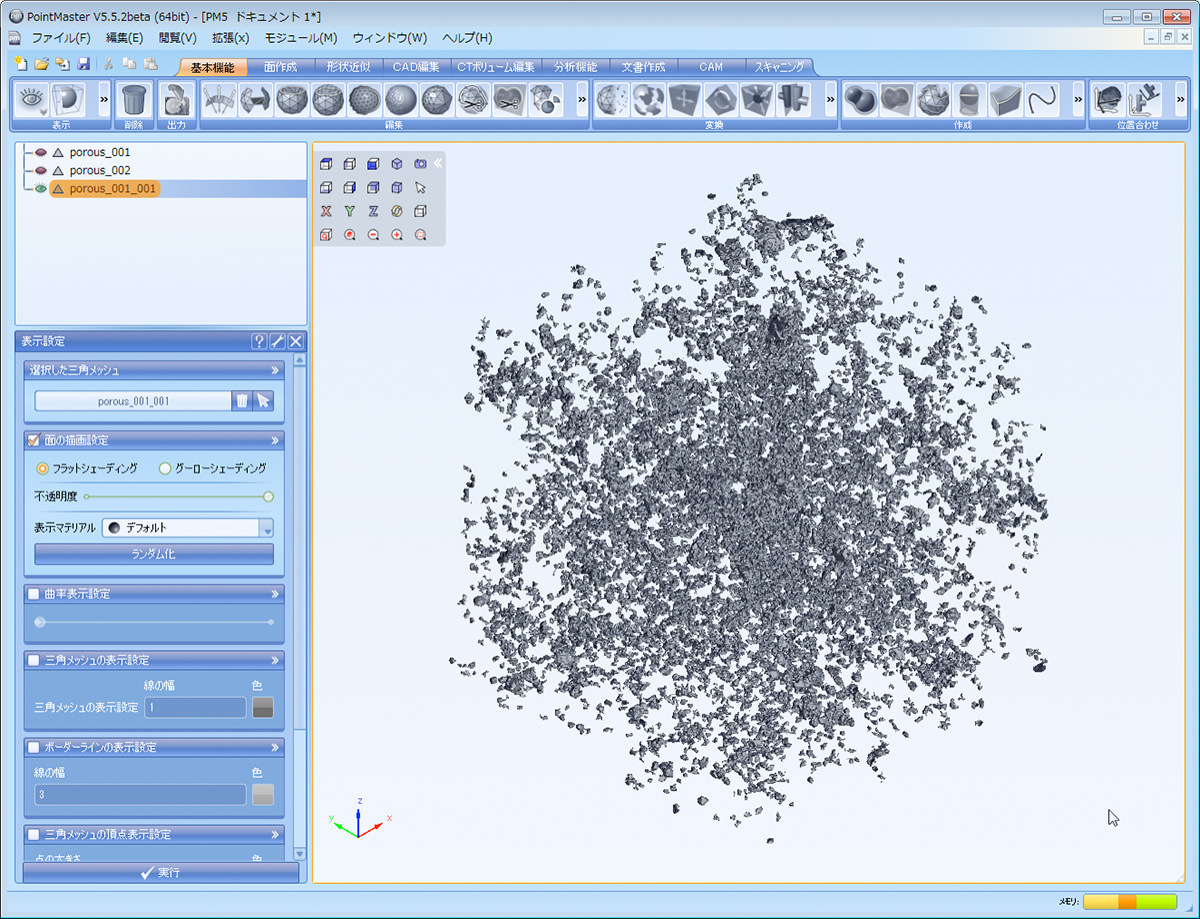

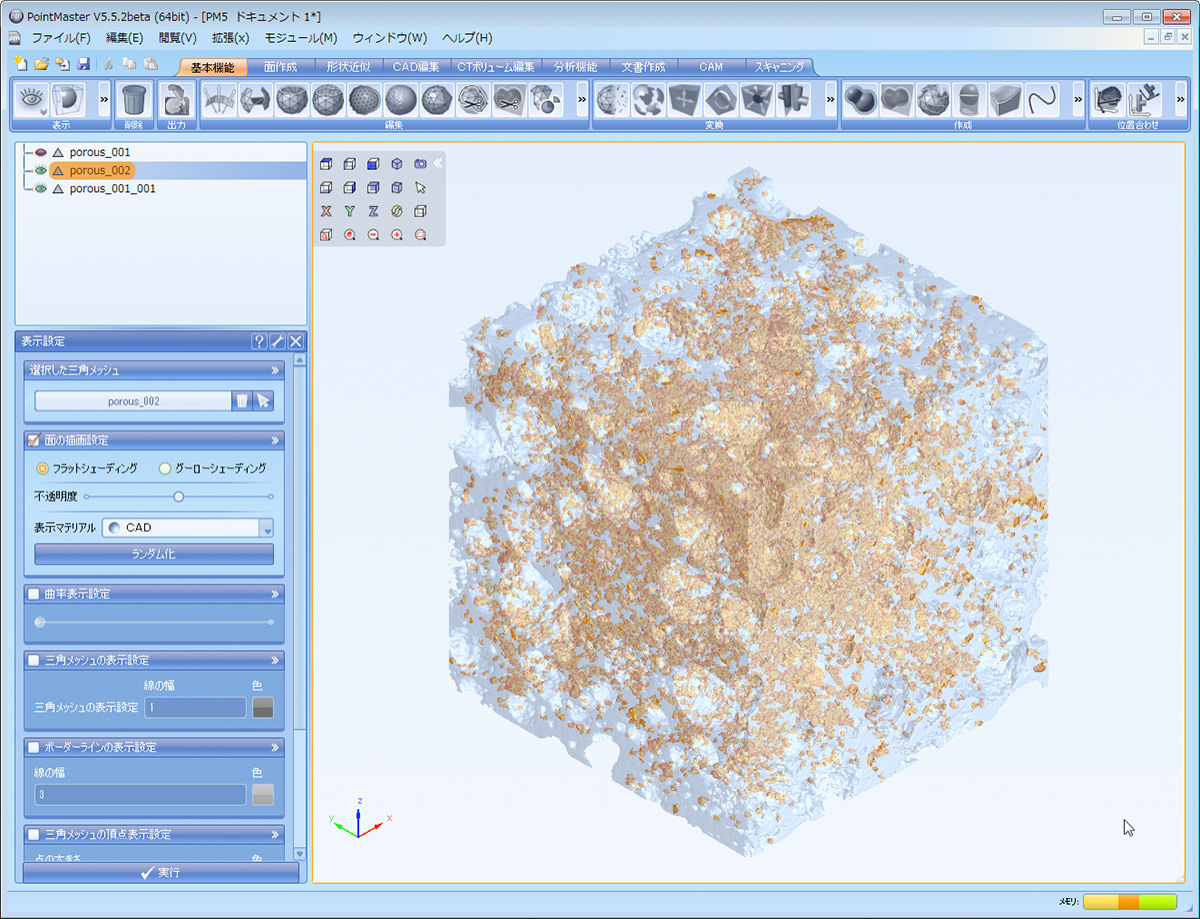

3.そのまま出力と、周囲塗りつぶし後出力のSTLデータ比較

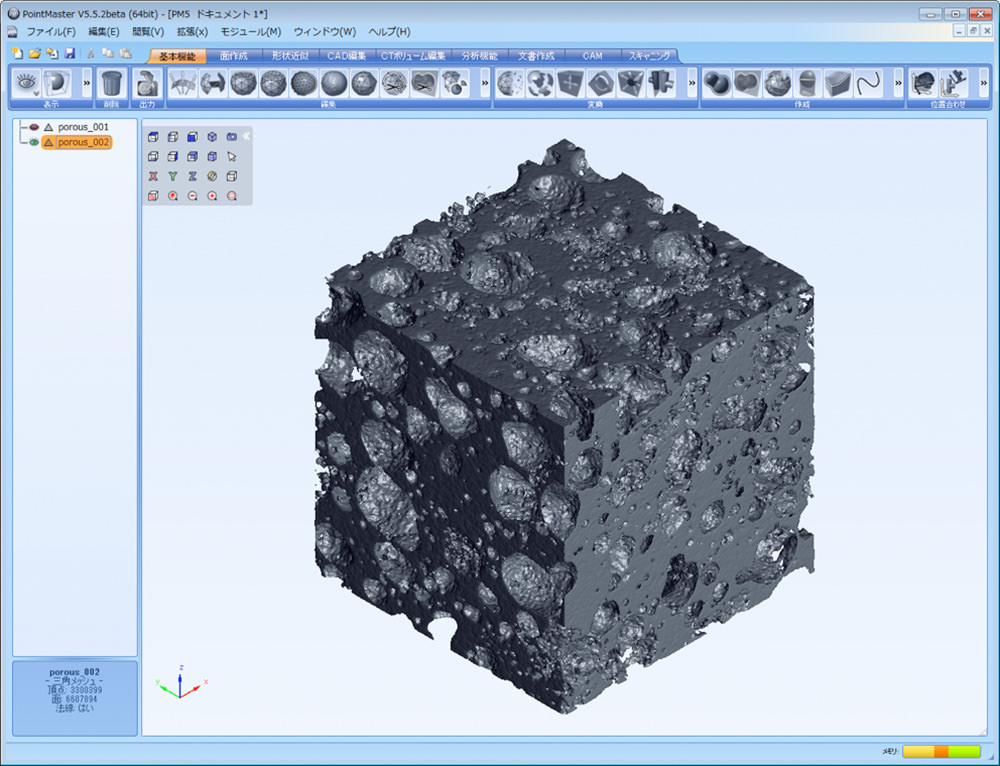

上記はリバースエンジニアリングソフトウエア PointMasterの画面で、1と2のSTLを表示しています。

2の周囲塗りつぶし後出力のSTLは、6方向の境界面に蓋がされ、ポリゴン化しています。

4.ポリゴン化が難しい3D画像データの解決法

不明瞭で分解能的に厳しい、一様な輝度値を持たない構造など、一意の閾値でのポリゴン化が難しい3D画像データは、実務では多々見られます。

その場合、ボイド解析後のボリュームデータを、ポリゴン化するのが有用です。先の多孔体構造に内包される白い粒子を、ボイド解析で検出したデータを用います。

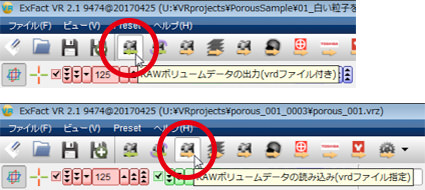

5.ボイド解析後のボリュームデータを再読込

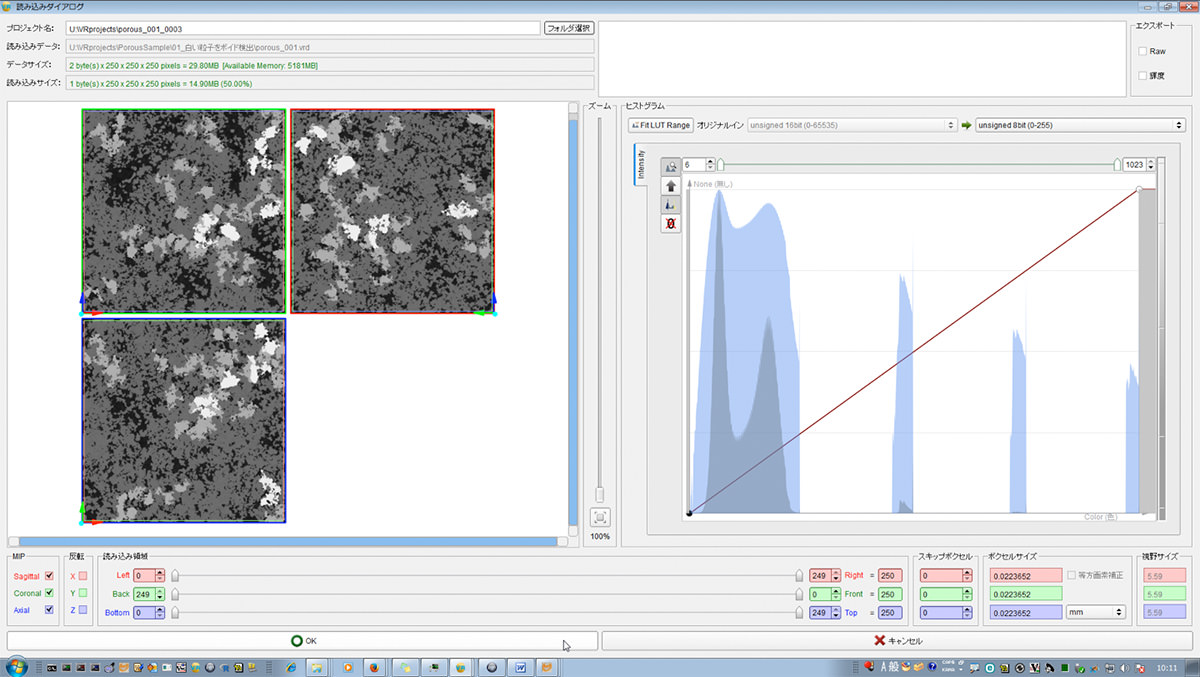

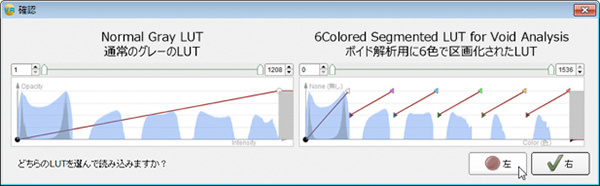

6.読込ダイアログ

7.8bit/16bitでの読込

16bitで読込むと、ダイアログが表示されるので、左のLUTを選びます。

8bitで読込むと、ダイアログは非表示で、8bit化された輝度値で読込みます。

この詳細は、ExFact VR 2.1 テクニカルノート「ExFact VR 2.1における輝度情報の取り扱いについて」をお読みください。

8.データ読込とLUT設定

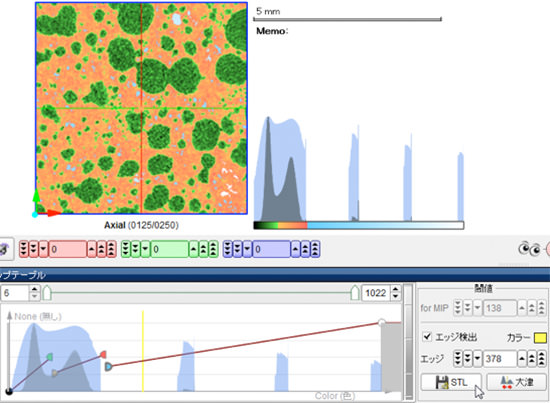

9.ボイド解析後のボリュームデータで閾値設定

ボイド解析後のボリュームデータは、検出された構造帰属の画素が、明確に6つに分離して格納されています。

そのデータを画像のようなLUTで可視化すると、輝度分布とデータ構造が分かりやすいです。

この際に黄色の縦線の閾値でSTL出力すると、水色→白の粒子がポリゴン化されます。構造ごとに分離が明確な輝度分布のため、閾値設定が容易です。

10.ボイド解析後のボリュームデータをSTL出力

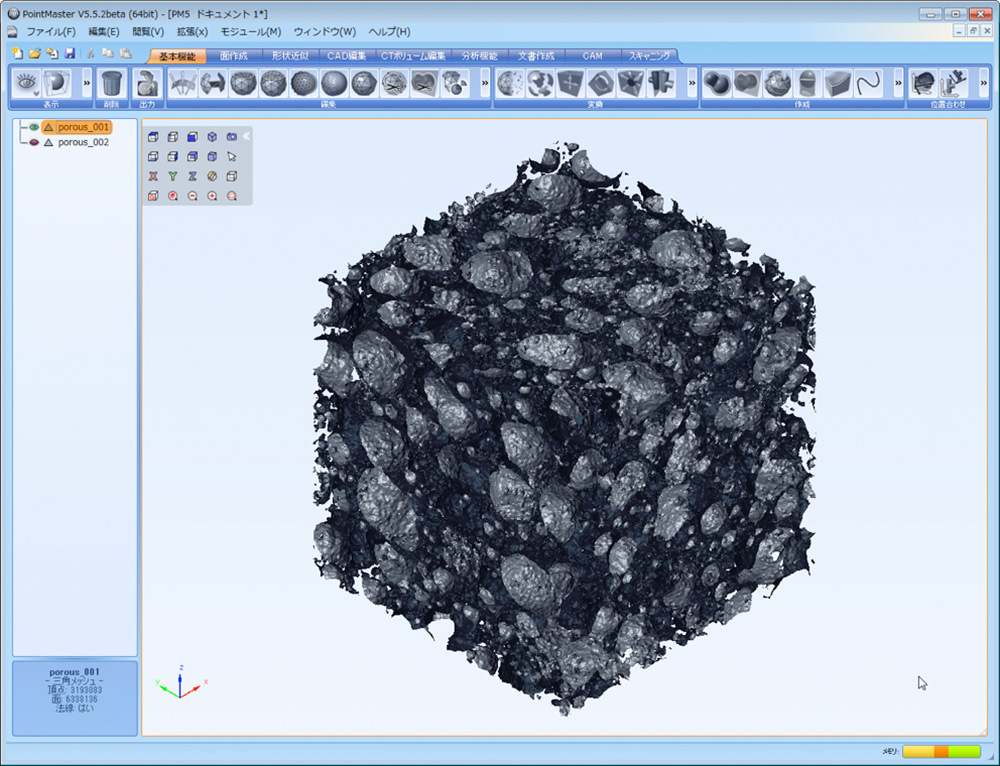

これまでの手順でSTL出力したファイルを、PointMasterで読込んだ画面です。

左はボイド解析後のボリュームデータをSTL出力したもので、右は多孔体構造と内部粒子を半透明表示したものです。

このようにポリゴン化の技術を理解して、ニーズに合ったSTLファイルを作成できると、他のソフトウエアにおいても、有効に活用できます。